Stell dir vor, du scrollst durch deinen Feed – und siehst dich selbst. Bei einer Verhaftung. Beim Verbrennen einer Flagge. Oder mit einem absurden Geständnis. Alles gefälscht, alles täuschend echt. Genau das passierte Geoffrey Fowler von der Washington Post, nachdem er Freunden Zugriff auf sein Gesicht in OpenAIs neuer Sora-App gegeben hatte. Willkommen in der Ära der Deepfake-Demokratisierung.

Vom Hollywood-Effekt zum Massenprodukt

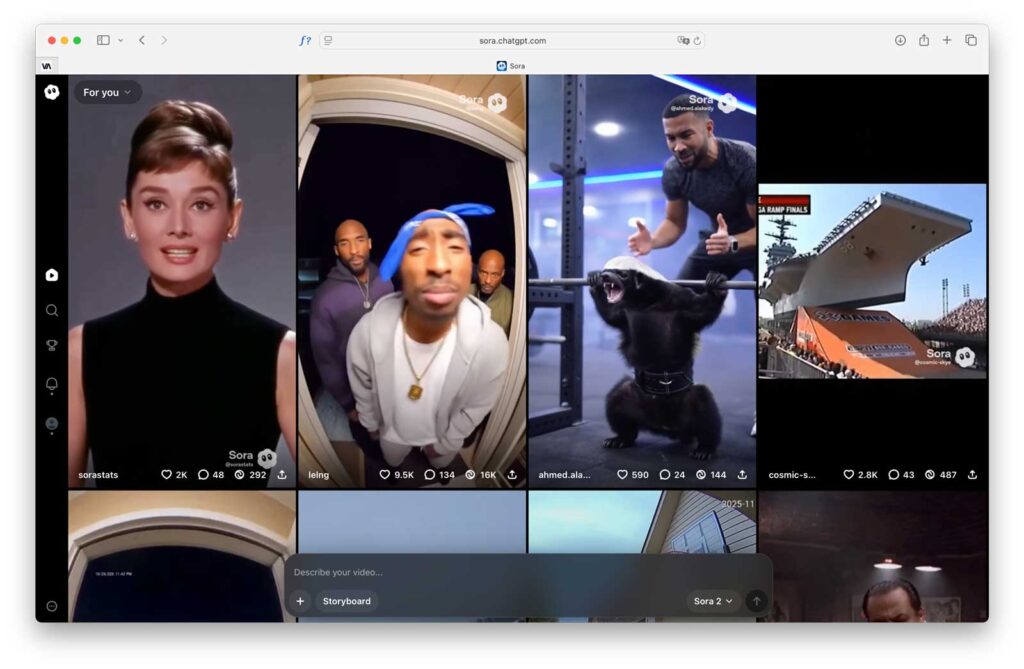

Als OpenAI Ende September 2025 Sora 2 veröffentlichte, explodierte die Nachfrage. Eine Million Downloads in fünf Tagen, wochenlang an der Spitze des App Stores, beeindruckende Demo-Clips mit realistischen Sport- und Actionszenen.

Doch hinter dem Hochglanz-Marketing stand ein Produkt, das Deepfakes als harmloses Spielzeug präsentierte. Und die Empfehlungsalgorithmen der Plattformen machten daraus einen Trend, der kaum zu stoppen ist.

Die «Cameo»-Funktion: Verführerisch einfach – und riskant

Die Funktionsweise ist simpel: Ein kurzes Video mit Audio wird hochgeladen, Sora verifiziert Identität und Aussehen, und das daraus entstehende «Cameo» kann mit Freunden geteilt werden. Diese können damit beliebige Szenen produzieren – auch solche, die du nie freigegeben hättest.

Fowler erlebte genau das. Seine Freunde erzeugten täuschend echte Videos, die ihn in kompromittierenden Situationen zeigten. Und er ist nicht das einzige Beispiel:

– Bryan Cranston beschwerte sich über nicht autorisierte KI-Clips.

– Die Familie von Martin Luther King Jr. forderte das Blockieren respektloser Darstellungen.

– Zelda Williams bat darum, keine KI-Videos ihres verstorbenen Vaters Robin Williams mehr zu verbreiten.

Der Kipppunkt: Deepfakes werden Alltag

NPR bezeichnet Sora als möglichen Wendepunkt: Deepfakes, einst selten und aufwendig, werden zum Standard. Plattformen wie TikTok sind bereits voll mit Sora-Clips – von künstlichen Türkamera-Videos bis zu skurrilen Tierszenen.

Parallel dazu tauchen Inhalte auf, die Frauen bedrohen oder sexualisieren. Trotz Filter rutscht Gewaltcontent durch. Genau hier beginnt das Problem: Unterhaltung und Manipulation verschwimmen zunehmend.

Verbraucherschützer schlagen Alarm

Am 11. November 2025 forderte Public Citizen den Rückzug von Sora 2. Die Organisation wirft OpenAI vor, Produkte zu schnell zu veröffentlichen und Sicherheitsrisiken zu ignorieren. Besonders kritisch sehen sie den Einfluss auf demokratische Prozesse und die Rechte an persönlicher Identität.

Selbst strengere Moderation auf Social-Media-Plattformen könnte das Problem kaum lösen. KI-generierte Videos werden immer schwerer zu erkennen. Wasserzeichen und Metadaten sind zwar vorgesehen, lassen sich aber problemlos entfernen. So entsteht eine Realität, in der Authentizität nur noch bedingt überprüfbar ist.

J.B. Branch bringt es auf den Punkt: «Unsere grösste Sorge ist die potenzielle Bedrohung der Demokratie», sagt Branch. «Ich denke, wir betreten eine Welt, in der die Menschen nicht mehr dem trauen können, was sie sehen»

Was jetzt zu beachten ist

Für Privatpersonen

– Zugriff auf das eigene «Cameo» sehr sparsam vergeben.

– Mit einberechnen, dass virtuelle Identität ohne Zustimmung missbraucht werden kann.

Für Schweizer Unternehmen

– Interne Avatar- und Deepfake-Richtlinien aufsetzen.

– Teams im Erkennen künstlicher Inhalte schulen.

– Markenprävention ernst nehmen, bevor Missbrauch stattfindet.

Als Photoshop aufkam, verlor Fotografie ihren Status als unantastbarer Beweis. Heute wissen wir, dass Bilder manipulierbar sind – und haben gelernt, damit umzugehen.

Deepfake-Videos sind nun die nächste Evolutionsstufe. Sie wirken stärker, emotionaler und glaubwürdiger. Die Herausforderung besteht nicht darin, sie aufzuhalten, sondern darin, schnell genug Kompetenzen zu entwickeln, um mit dieser neuen visuellen Realität verantwortungsvoll umzugehen.